- HOME

- 成年後見・任意後見

成年後見・任意後見

成年後見制度について

判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者・知的障がい者・精神障がい者等)を保護し、その人達が最後まで権利を尊重されながら生きていけるようにするための制度です。

成年後見という言葉は、未成年後見(未成年者の両親が亡くなるとその保護のために親権者に代わる後見人が選ばれます)に対する言葉で、成年者ではあるが判断能力の不十分な人について、後見人等を選任し、その人を保護しようとする制度です。

成年後見制度には種類があります。家庭裁判所の審判により後見人をつける事を認められた者を 『成年被後見人』、本人に代わって法律行為を行う人を『成年後見人』と呼びます。

| 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |

|---|---|---|---|

| 対象となる人 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |

|

申立てをする ことができる人 |

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官 | ||

|

成年後見人等の 同意が必要な行為 |

借金,訴訟,相続の承認,放棄・新築,改築,増築等民法13条1項で定められている行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 | |

|

取り消しが 可能な行為 |

日常生活に関する 行為を除く すべての法律行為 |

借金,訴訟,相続の承認,放棄・新築,改築,増築等民法13条1項で定められている行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |

|

成年後見人等に 与えられる 代理権の範囲 |

財産に関する すべての法律行為 |

申立ての範囲内で家庭裁判所の審判で定めた特定の法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所の審判で定めた特定の法律行為 |

成年後見制度は、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。

| 法定後見制度 |

判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、 自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるもの |

|---|---|

|

任意後見制度 (下記にて詳しく説明) |

まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く、 自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度 |

任意後見制度について

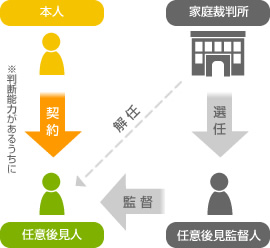

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、予め自分が選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、予め自分が選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

どのようなことを委託するのか?

任意後見契約は「自己の生活・療養看護及び財産に関する事務」を委任します。委任する事務の範囲、内容は委任者が自ら考え決定することができます。代理権を付与するので、代理権とは関係ない介護労働の提供のような事実行為は委任する事務の中には含まれません。

- 1. 財産の管理

- 2. 金融機関の取引に関する事項、保険に関する事項

- 3. 年金・障がい者手帳などの受領に関する事項

- 4. 不動産の売買や賃貸借等住居に関する事項

- 5. 生活必需品の購入、家賃や水道光熱費の支払い

- 6. 有料老人ホーム等介護福祉施設への入所契約、介護保険法の利用その他介護サービスに関する事項

- 7. 病院等への入院契約、医療費の支払

- 8. 遺産分割、相続の放棄・承認

- 9. 権利証、実印、有価証券等の保管

手続きの流れ

将来、認知症や痴呆になった時が心配だ...

本人が決めます。一番信頼できる人がよいでしょう。親戚・友人、弁護士・司法書士などの専門家でも構いません。※司法書士に依頼する場合は、司法書士が事情を聴取し任意後見人と支援業務範囲の提案を行います。

本人と任意後見人とで公証役場へ行き、公証人の立ち会いのもと任意後見契約を結び、公正証書を作成してもらいます。※司法書士に依頼している場合は、②で作成した案を持ち込みます。

申立書・申立てに必要な書類・申立てにかかる費用を用意して家庭裁判所に申立てを行う。※司法書士に依頼している場合は司法書士が同行します。

契約内容の範囲内で、本人に代わってさまざまな手続きを行うことができる。

任意後見の開始と同時に監督人を家庭裁判所が選任します。任意後見の契約の際に、監督人としてだれに頼みたいかを推薦し、記載することができます。

任意後見人の権限の内容が登記されるので、請求により登記証明書が発行されます。

本人が死亡するなどして、成年後見業務が終了した場合、家庭裁判所に報告書と財産目録を提出し、本人の相続人に財産の引き渡しを行います。

成年後見開始の審判の申立てに必要な費用

| 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |

|---|---|---|---|

| 申立て手数料(収入印紙) | 800円 | 800円(※1) | 800円(※1) |

| 登記手数料(収入印紙) | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |

| その他 | 連絡用郵便切手・鑑定料 | ||

※平成21年12月現在 ※専門家に依頼した場合は別途費用が必要です。

成年後見制度について

成年後見制度とは

判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者・知的障がい者・精神障がい者等)を保護し、その人達が最後まで権利を尊重されながら生きていけるようにするための制度です。

成年後見という言葉は、未成年後見(未成年者の両親が亡くなるとその保護のために親権者に代わる後見人が選ばれます)に対する言葉で、成年者ではあるが判断能力の不十分な人について、後見人等を選任し、その人を保護しようとする制度です。

成年後見人の種類

成年後見制度には種類があります。家庭裁判所の審判により後見人をつける事を認められた者を 『成年被後見人』、本人に代わって法律行為を行う人を『成年後見人』と呼びます。

| 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |

|---|---|---|---|

| 対象となる人 | 判断能力が欠けているのが通常の状態 | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |

| 申立てをする ことができる人 |

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官 | ||

| 成年後見人等の 同意が必要な行為 |

借金,訴訟,相続の承認,放棄・新築,改築,増築等民法13条1項で定められている行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 | |

| 取り消しが 可能な行為 |

日常生活に関する 行為を除く すべての法律行為 |

借金,訴訟,相続の承認,放棄・新築,改築,増築等民法13条1項で定められている行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |

| 成年後見人等に 与えられる 代理権の範囲 |

財産に関する すべての法律行為 |

申立ての範囲内で家庭裁判所の審判で定めた特定の法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所の審判で定めた特定の法律行為 |

「法定後見」と「任意後見」

| 法定後見制度 | 判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、 自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるもの |

|---|---|

| 任意後見制度 (下記にて詳しく説明) |

まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしてもその程度が軽く、 自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度 |

任意後見制度について

任意後見制度とは

どのようなことを委託するのか?

任意後見契約は「自己の生活・療養看護及び財産に関する事務」を委任します。委任する事務の範囲、内容は委任者が自ら考え決定することができます。代理権を付与するので、代理権とは関係ない介護労働の提供のような事実行為は委任する事務の中には含まれません。

代表的な範囲・内容

1. 財産の管理

2. 金融機関の取引に関する事項、保険に関する事項

3. 年金・障がい者手帳などの受領に関する事項

4. 不動産の売買や賃貸借等住居に関する事項

5. 生活必需品の購入、家賃や水道光熱費の支払い

6. 有料老人ホーム等介護福祉施設への入所契約、介護保険法の利用その他介護サービスに関する事項

7. 病院等への入院契約、医療費の支払

8. 遺産分割、相続の放棄・承認

9. 権利証、実印、有価証券等の保管

手続きの流れ

1. 備えとしての成年後見制度【以下、任意後見制度】の利用の検討

将来、認知症や痴呆になった時が心配だ。

2. 任意後見人を選ぶ

本人が決めます。一番信頼できる人がよいでしょう。親戚・友人、弁護士・司法書士などの専門家でも構いません。※司法書士に依頼する場合は、司法書士が事情を聴取し任意後見人と支援業務範囲の提案を行います。

3. 公証役場で任意後見契約をする

本人と任意後見人とで公証役場へ行き、公証人の立ち会いのもと任意後見契約を結び、公正証書を作成してもらいます。※司法書士に依頼している場合は、②で作成した案を持ち込みます。

4. 将来のために任意後見人を決めたことが登記される

5. 本人の判断能力の低下

6. 家庭裁判所への申立て

申立書・申立てに必要な書類・申立てにかかる費用を用意して家庭裁判所に申立てを行う。※司法書士に依頼している場合は司法書士が同行します。

7. 任意後見の開始

契約内容の範囲内で、本人に代わってさまざまな手続きを行うことができる。

8. 任意後見人を監督する人【以下、任意後見監督人】を選任する

任意後見の開始と同時に監督人を家庭裁判所が選任します。任意後見の契約の際に、監督人としてだれに頼みたいかを推薦し、記載することができます。

9. 任意後見人制度を利用したことの証明【成年後見登記】

任意後見人の権限の内容が登記されるので、請求により登記証明書が発行されます。

10. 成年後見業務終了

本人が死亡するなどして、成年後見業務が終了した場合、家庭裁判所に報告書と財産目録を提出し、本人の相続人に財産の引き渡しを行います。

成年後見開始の審判の申立てに必要な費用

| 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |

|---|---|---|---|

| 申立て手数料(収入印紙) | 800円 | 800円(※1) | 800円(※1) |

| 登記手数料(収入印紙) | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |

| その他 | 連絡用郵便切手・鑑定料 | ||

※平成21年12月現在

※専門家に依頼した場合は別途費用が必要です。